ニート=「働かない若者」問題がクローズアップされてから久しいですが、ニートが増加することは個人にとって、そして社会にとってどのような問題を含んでいるのでしょうか?また当問題の解決策はあるのでしょうか?

ここではニート増加の問題点と解決策について見ていきます。

ニートは増加しているのか?

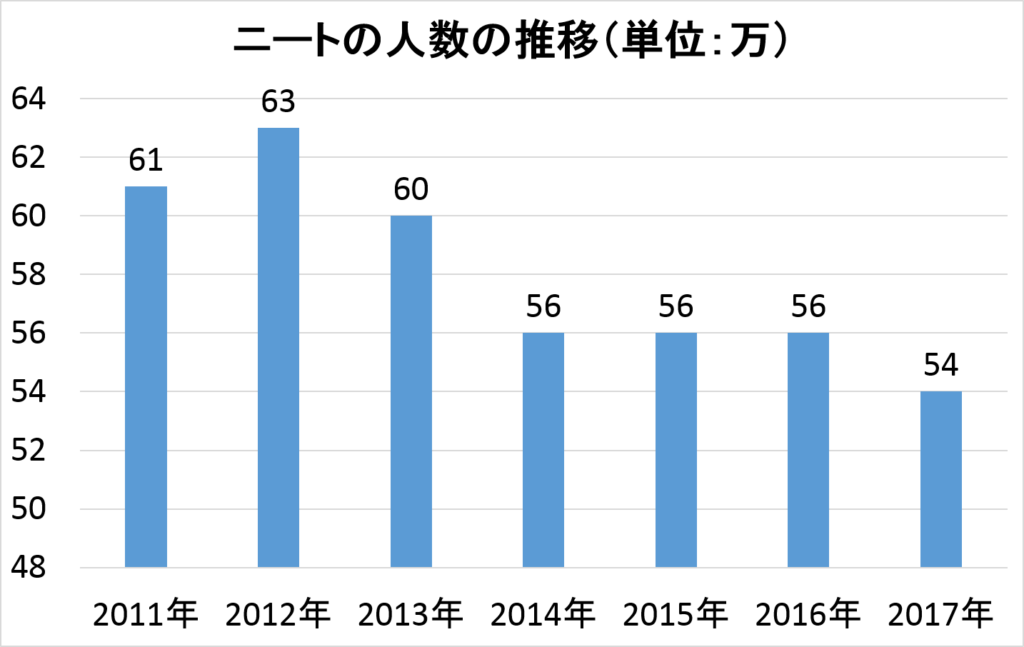

まず現在の日本のニートの現状についてですが、2017年時点では、約54万人いるとされています。実は、下記の通り人数は徐々に減少を見せています。

| 年 | 人数(万人) |

|---|---|

| 2011 | 61 |

| 2012 | 63 |

| 2013 | 60 |

| 2014 | 56 |

| 2015 | 56 |

| 2016 | 56 |

| 2017 | 54 |

参考:労働力調査(基本集計)平成29年(2017年)平均(速報)結果(P,15)

※当調査では、ニートのことを「若年無業者」と呼称している。

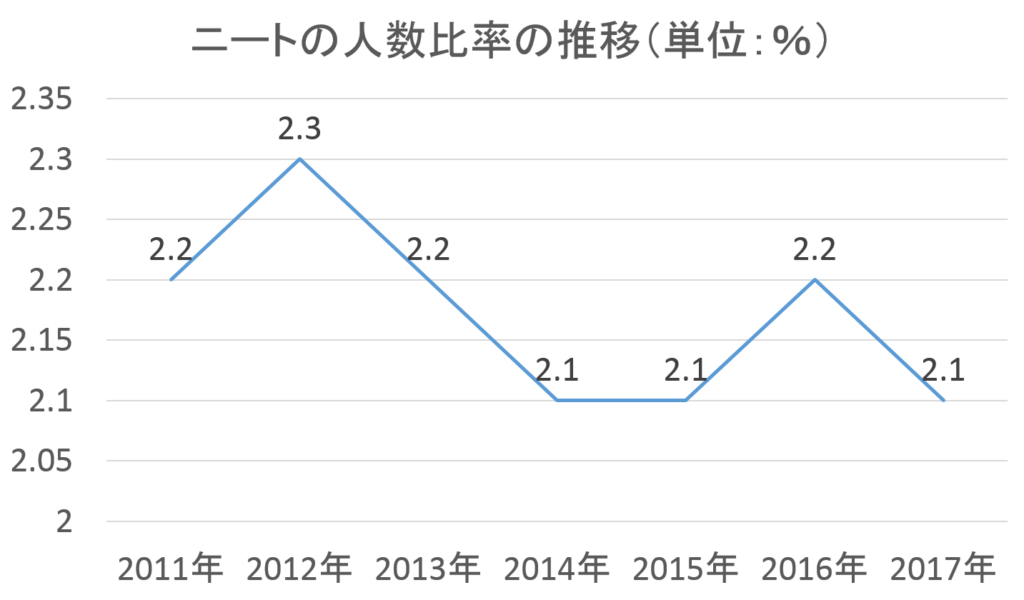

次に、人口に占めるニートの割合を紹介します。

| 年 | 割合(%) |

| 2011 | 2.2 |

| 2012 | 2.3 |

| 2013 | 2.2 |

| 2014 | 2.1 |

| 2015 | 2.1 |

| 2016 | 2.2 |

| 2017 | 2.1 |

参考:労働力調査(基本集計)平成29年(2017年)平均(速報)結果(P,15)

割合はここ数年ほぼ横ばいとなっています。つまり、人数自体は減っているものの、割合は変わっておらず、引き続き社会問題となっているのです。

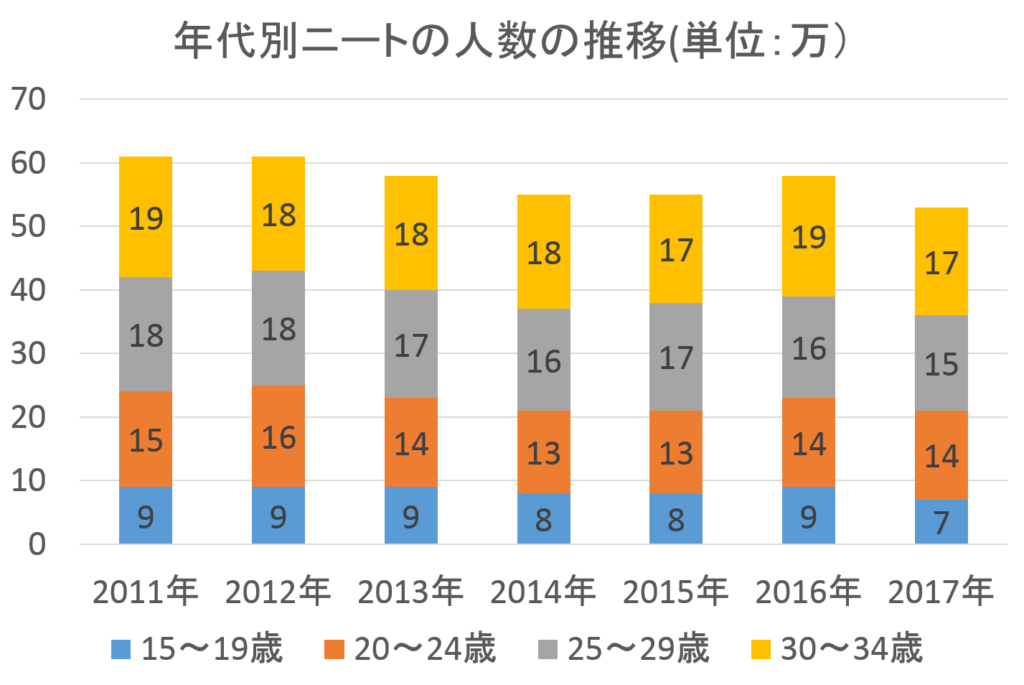

ニートが高齢化している

ニートの年齢の定義は「15~34歳」とされておりますが、最近は35歳以上のいわゆる「中高年ニート」の人数が増加しており、問題視されています。

2014年までの統計データになりますが、39歳まで含めた年齢別の人数は下記のとおりとなっています。

| 年/年齢 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2007 | 9 | 16 | 18 | 18 | 19 |

| 2008 | 9 | 16 | 18 | 19 | 20 |

| 2009 | 10 | 16 | 18 | 18 | 21 |

| 2010 | 9 | 15 | 17 | 17 | 21 |

| 2011 | 9 | 15 | 18 | 18 | 20 |

| 2012 | 9 | 17 | 18 | 18 | 21 |

| 2013 | 9 | 15 | 17 | 18 | 20 |

| 2014 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 |

単位:万人

参考: 平成27年版 子ども・若者白書(全体版)

上記のグラフを見ると、29歳以下は減少傾向にあるものの、反対に30歳以降は横ばい、増加傾向にあります。今後もこの傾向は続きそうで、ニートの高年齢化が進みそうです。

これは、元々の人口分布の違いによるもののと、若年層の有効求人倍率が増加しており雇用環境が改善していることが挙げられます。

この高年齢化は統計上では見えてこないものの、今後より大きな問題となっていきそうです。なぜなら、現在の日本におけるニートへの就職支援は、公的な支援も民間による支援も、ニートの定義に当てはまる若年層への支援が中心だからです。

よって年齢を重ねれば重ねるほど無職からの就職が困難であることから、高年齢の無職者が増えていることも推測できます。

※年齢や学歴、国籍といったカテゴリー毎のニートの割合については「ニートの割合」でも解説しています。

※ちなみにフリーターについても同様の傾向が言え、2012年以降は20代前半よりも、20代後半~30代前半の割合が高くなっています。フリーターについての統計データについては「フリーターの割合」にて解説しています。

ニート増加による問題点

さてここではニートが増加すると何が問題なのでしょうか?ここではまず本人の問題点について見ていきます。

収入がないことによる生活の困難

収入がないことにより、生活に不自由が生じやすくなります。現時点での生活への不自由もそうですし、働かない状態が続けば将来設計もできないという問題が生じます。

また先ほど中高年ニートが問題視されているとお伝えしましたが、それは本人の扶養者であることが多い両親も高年齢化していることを意味します。そうすると、両親が亡くなったり要介護状態になり、収入源がなくなった場合、自身の生計も立ち行かなくなってしまうのです。

老後の生活も、働いていないため、年金も最低限の国民年金しかもらえません。

自身の生活でぎりぎりの状態のため、結婚や子供を産んで育てるといった選択肢も考えられなくなってしまいます。

社会的信用性の欠如

社会的信用性とは、ローン審査の際などに返済能力があるかを計る信用度のことですが、ニートは無収入であることが多いため、社会的信用性は一般的に非常に低いです。

正社員と比べると住宅ローンといった各種ローン審査が通りにくいですし、クレジットカードも無収入の場合、作れないところが多いです。よって持ち家やマンションの購入も難しくなってしまうでしょう。

コミュニケーション能力の低下

ニートは働かず進学もしていないことから、人と会う機会が圧倒的に少ないことがほとんどです。不特定多数の人と話す機会が圧倒的に減るため、コミュニケーション能力を磨く場も減ってしまいます。

そうすると、働く上で必要な人との意思疎通ができなくなってしまい、余計働くことが困難になってしまうのです。また人とのコミュニケーションが取れないということは孤独にも陥りやすくなり、精神的にも悪影響を及ぼしやすいのです。

ちなみに、関連性のある問題として「引きこもり」が挙げられますが、ニートと引きこもりには関連性があることが分かっており、引きこもりの67.8%が無職であると回答しています。

参考:内閣府 若者の意識に関する調査 (ひきこもりに関する実態調査) 報告書 (概要版)(P,10)

働かないことがが引きこもりを助長してしまうことも起きているのです。

働く上でのスキルの低下

専門的知識もそうですし、実経験が重要な業界であると働かないことには、仕事上必要なスキルを身に着けることができません。特に最近はインターネットの普及やグローバル化により、一度専門的知識を身につけたからといって安泰ではなく、常に新しい情報や流行をキャッチアップする必要があります。

働く上でのスキルや実務経験が少ない場合、働きたいと思っても採用の時点で見送りになってしまい、働かないまま時間だけが経つという悪循環に陥ってしまいます。

世間からの偏見や差別

日本社会は働いていないこと=悪という風に見なす風潮があるため、理由があって止むを得ず無職になったとしても、無職でいつづけることを批判されやすいのが現状です。世間だけでなく、親や親せきといった身近な人からも、無職でいつづけることに対して非難されることも少なくありません。

本人の実情を知らない人からはどうしても怠け者というイメージで見られてしまい、世間からの偏見や差別に悩まされることになります。

日本社会への影響

続けて、ニートが増加すると日本社会にどのような影響がもたされるのかを見ていきます。

税収入の減少

ニートは基本的には無収入のため、所得税を徴収することができません。すると、無職者の増加は税収入の減少の原因の1つになってしまうのです。

国の借金は刻一刻と膨れ上がっているにも関わらず、税収入が少なくなってしまうため、無職者の増加は国の財政を圧迫してしまう原因になってしまうのです。

社会保障費の圧迫

例えば、生活費を自身で捻出することが難しい場合は生活保護といった公的支援を受けることになります。社会保障費は基本的には国民の税収入によって賄っているため、国に財政の圧迫に拍車をかけることになります。

日本の労働人口の減少、生産性の低下

これは言わずもがなですが、働き盛りである年齢の時にニートでいるということは、労働人口が減少することを意味します。

労働人口の伴い、生産性が低下してしまうことも影響の1つです。特に他国に比べて少子高齢化が進んでいる日本では、今後若年層の労働力はますます重宝されます。

そんな中、働かず社会貢献しないままでいることは結果、国力の向上に貢献していないことになってしまいます。国際競争力がますます激しくなっている今、「ニート増加による問題点」でも取り上げましたが、働いていないというだけで批判を受ける対象となりやすいのです。

少子高齢化の助長

「ニート増加による問題点」でも取り上げましたが、ニートは無収入であることが多いため、将来設計をすることが容易ではありません。

すると、年齢を重ねても結婚や出産をしないという選択肢をとり、子供の数が増えなくなってしまいます。そして少子化が進み、日本の人口も減少の一途をたどってしまうのです。

※ちなみにフリーターについても同じような問題点やフリーター本人にとっても将来生活を送る上でのリスクが生じています。フリーター増加の具体的なリスクを知りたい方は「フリーター増加の問題点」の記事をご覧ください。

ニート問題の発生原因

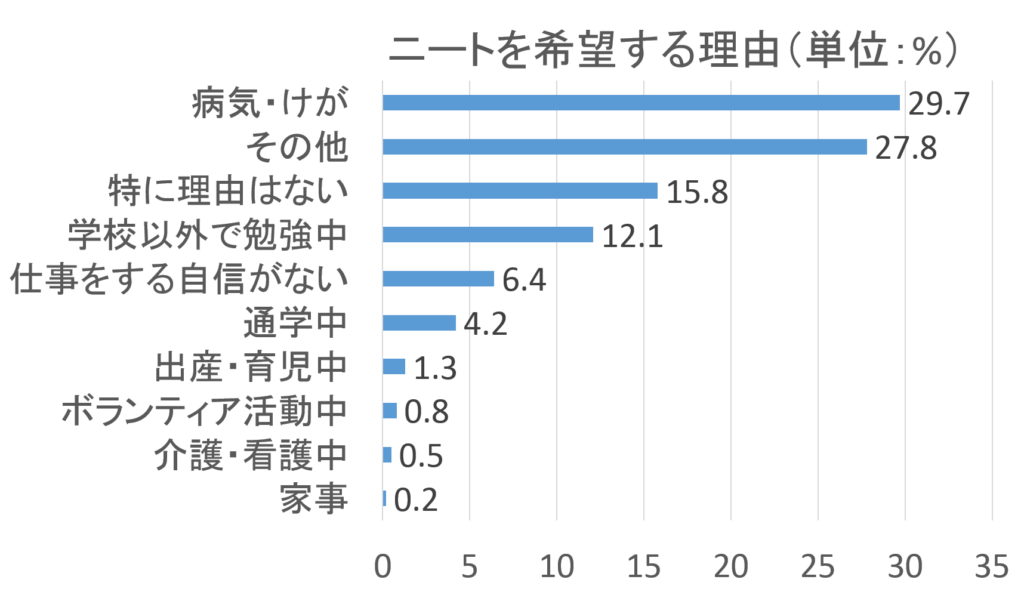

ニートが増加することは個人にとっても、社会全体にとっても悪影響を及ぼすことが分かりましたが、そもそもなぜ無職者はニートでいつづけることを希望しているのでしょうか?

2012年に総務省は、現在ニートの人がなぜ働かなずにいるのか、その理由について調査しています。

| 理由 | 割合(%) |

|---|---|

| 病気・けが | 29.7 |

| その他 | 27.8 |

| 特に理由はない | 15.8 |

| 学校以外で勉強中 | 12.1 |

| 仕事をする自信がない | 6.4 |

| 通学中 | 4.2 |

| 出産・育児中 | 1.3 |

| ボランティア活動中 | 0.8 |

| 介護・看護中 | 0.5 |

| 家事 | 0.2 |

ニートになった理由はまちまちで一括りにはできないものの、「病気・けが」といったやむをえない理由から、「特に理由はない」、「仕事をする自信がない」といった消極的な理由の2つに分類することができます。

このうち、「病気・けが」については病気やけがの治療が済めば職場復帰が可能ですが、パニック症候群の発作が起きるなど完治が難しい場合や、働くことで精神的な疾患を悪化させてしまう可能性がある人もいます。その場合、就職がしたくてもなかなかできません。

また、働かない理由が特になかったり、仕事をする自信がないという理由については、ニートを続ければ続けるほど、ニートへの悪影響が大きくなっていきます。

何れにせよ、ニートになった理由を1つずつ紐解いてきちんと解決しなければ、就職できたとしてもすぐに辞めてしまうことになります。また本人だけでなく、社会による解決策も求められています。

ニート問題の解決策

政府も当問題の解決に向けて様々な取り組みを実施しています。ここではその一部である「地域若者サポートステーション」(通称、「サポステ」)について紹介します。

これは厚生労働省によるニートへの就労支援のプログラムのことです。

- キャリアコンサルタントによる相談窓口

- 就職のための支援計画の作成

- 就職後のサポート

- 就労のための訓練(例:自信回復、基礎知識の習得、職場で必要なスキルの習得など)

- 職場見学や体験

- 保護者を対象としたセミナーの開催や個別相談

などを提供しています。また各自治体に設置されており、ほとんどの機能が無料で利用することができます。

単なる職業紹介にとどまらず、就職に必要な事項の洗い出しから就職後のバックアップまでしてくれるなど手厚いサポートが特徴です。

参考:サポステ[地域若者サポートステーション]

まとめ

ニートの人数は減っているものの、人口に占めるニートの割合は横ばいであり、当問題が引き続いていることが分かりました。またニートが増加することは、自身にとっても、日本社会全体にとってもさまざまな問題が生じることが分かりました。

加えてニートの高年齢化が進み、高年齢かつ未経験者の就職がより難しくなってきており、問題がより深刻化しています。正社員で雇用され続けている人でも、転職活動を40歳すぎになってから行う場合、年齢がマイナス要因になるにも関わらず、経験やスキルがない中での就職はより困難を極めます。

通常、働いていない期間がある場合、書類選考で見送りになるケースが多いです。また面接の場でもなぜ働いていなかったのか、簡単に辞めることはないかをしつこく聞かれることになります。

サイトによっては、ニートの方向けに就職への一歩を踏み出せるように、現在無職の人でも応募可能な求人をとりまとめています。

日本の少子高齢化が進む中で、この問題の解決は待ったなしです。ニートからの就職を望む場合は、一刻も早く就職に向けた行動を起こしましょう。